社内向けの教育資料を、ど素人でもわかるようにと思いながら作っていて、じゃあ「わかりやすい」って何だろうって考えてた。今まで読んできたいろんなわかりやすかった本とそうでない本を思い浮かべながら、一般的にここを注意すればわかりやすさを確保できるだろうっていうポイントを一旦まとめておこうと思った。そうしてまとめてみると、本に限らず人に何かを伝えること一般に適用される話だなと思った。

読む側の負担を減らす

わからない=理解をはばむ障害物がある。この障害物を取り除く/回避する作業が「わかる」ために必要になる。その作業を、作者ではなく読者が負担するとき「わかりにくい」本になる。

日本社会だと情報の受け手の側がこの「わかる」ための作業を負うことでコミュニケーションを成立させる傾向にある。空気を読むというようなことだ。そのため発信者側が事前に手を尽くしてわかりやすく発信するというのが苦手で、相手が汲み取ってくれることを無意識に期待してしまうことが多い。実際たとえば国語の授業でも欧米の場合「いかに書くか・表現するか」という訓練をする一方で、日本だと「いかに作者の意図を読み取るか」という訓練が中心になっている。それだから、発信者である自分が障害物除去作業を負担するのだと最初にはっきり意識する必要がある。

目的をはっきりさせる

読み手の負担を本気で減らそうと決意すると、自然に「誰に」「何を」伝えるのかという目的に意識がいく。そこが設定できていないと障害のありかがわからないから取り除きようがない。この目的から自分の表現が外れていないかチェックしていくことになる。

「誰に伝えるか」を決めるとスタートが決まる。「何を伝えるか」を決めるとゴールが決まる。どんな人をどこまで連れてくるのか目的がはっきりする。

ここまでが方針で、ここからがそれを実現するための手段。

迷子にさせない

「どうしてこの話を今聞かされているのか」がわからないと相手は不安になる。「ジャガイモの皮を剥きます。それから適度な大きさに切って、」と細かい話をいきなり始めずに、最初に「これからカレーを作ります」の一言を言って相手を安心させる。「ルーは火を止めてから入れる」と結論だけ言わずに、「火を止めないと熱でルーの表面が固まって溶けにくくなるから」と理由を言う。行き先のわからないバスに無理やり押し込んで相手を不安にさせない。

「あなたは今どこにいて、これからどこへ向かうのか」を最初に伝えるし、途中でも「あなたは今ここまで来ました。目的地まで後これくらいです」を伝える。書き手があらかじめスタートからゴールに至る道程を把握している必要がある。

そうして道程が把握できたら、その大まかな地図をまずは相手に渡す。「第1章 カレーに使用可能な食材」で始まっていきなり食材の特徴が列挙されても何のことだかわからないから、細かい話の前に「食材を煮込んでルーを入れるとカレーができる」という大まかな地図を先に渡す。そしてその後で、食材の準備、カット、煮込みの各工程の詳細に入った方が迷子にならずに済む。粗→密で説明する。

解説書なんかで、網羅性を保つためにジャンル別の構成になっていることがよくある。(上図で(2)からいきなりスタートする構成。)これはすでにある程度わかっている人(大きな地図をすでに持っている人)にとっては検索し易くていい資料だとしても、大まかな地図を持っていない初心者には混乱を招くだけだから避ける。

粒度の最小と最大を決める

「わかっている」にもレベルがある。「材料は切ればいい」という「わかっている」のレベルもあれば、「この食材はこの形状と大きさで切ることで火の通りを他の食材と合わせられる」という「わかっている」のレベルもある。このレベルが粒度の大きさになる。

最終的に相手の理解をどの粒度まで導くかをきちんと意識しておかないと、書き手はつい無暗に詳細に突入して読み手に混乱を与える。この粒度の最小値はゴール、「何を伝えるのか」の設定で決まる。

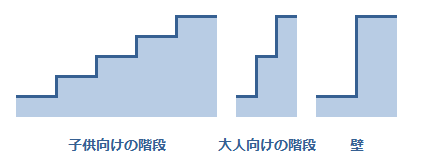

一方でどの粒度から話を始めるかも重要になる。「食材を煮込んでルーを入れるとカレーができる」というレベルを百も承知の人にその話から始めるのは無駄で、いきなり食材の特性の話から入った方がちょうど良い場合もある。小学生に説明するのと大人に説明するのではスタートが違う。この粒度の最大値はスタート、「誰に伝えるのか」の設定で決まる。

「粗→密で説明していく」という原則において、どのレベルの「粗」から始めてどのレベルの「密」で終わるかという点を考慮する必要があり、それは「誰に、何を伝えるのか」という目的から導かれる、ということをこの粒度の最大と最小の設計は意味する。これによって、わかりきったことを説明されるまどろっこしさからも、わけのわからない細かい話をされる苦しさからも、読者を遠ざけることができる。

途中式の省略の程度を決める

粒度とは別の側面でまたレベル設計が必要で、それが途中式の省略の程度になる。方程式を解いていくときに途中式をどこまで細かく書くか、あるいは省略するかというイメージの話だ。論理展開して相手を納得させながらある理解まで導いていくとき、その理解に至る階段を、一ステップどれくらいの幅、高さで設計するか、その意識だ。

これも読者の想定レベルによる。クライマー相手なら壁のままだし、車椅子使用者ならスロープを設置する。

「食材の大きさはそろえるとおいしくできあがります」とだけ言ってあっさり理解してくれる人もいれば、「食材の大きさをそろえると、食材ごとの火の通り方のばらつきがなくなって、固さが同じくらいになるため、一緒くたに口の中にいれて噛んでも同じように崩れて同時に味わえるため、おいしくなります」とまで書かないとわからない人もいる。

途中式を省略し過ぎて「どうしてこの結論になるのか理屈がわからない」という苛立ちを相手に抱かせてもいけないし、途中式を盛り込み過ぎてまどろっこしくしてもいけないので適切なレベル設定が必要になる。

余談を捨てる

無暗な寄り道を捨てる。スタートからゴールへの道をはっきり意識して外れていないか常にチェックする。余談は捨てるか、せめて読み手に「これは余談だ」とわかるように説明する(欄外とかコラム欄に押し込むとか)。初心者は与えられた情報が必要なものかわからないから、全部の情報をとにかく取り込まざるを得ない。このときに余計な情報まで取り込ませようとするのは多大な負担になる。

ただし一見余談のようでも、目的をはっきりさせたり理解を補助したりする効果を持つものもある。一体自分が書いているものがどういう効果を持つのか意識しないと、必要なものまで削ってしまう。

ジャンプ(読み返し/他の資料の参照)をさせない

書いている方は「これはもう説明したから」とか「これは常識だから」とか思っていることでも、読者の側はまだその知識が定着していなかったり知らなかったりする。それで読み返したりインターネットで調べ直したりすることになるが、そうして別の箇所へジャンプさせられるのは手間だしストレスだ。読者のレベルを正確に想定して説明を繰り返したり欄外で補足してみたりしてさりげなくサポートする。

既知と結びつける

全くなじみのない概念をいきなり読者の中に導入するのは難しい。比喩などで読者にとっての既知の事柄とリンクさせることで導入をスムーズにする。全くカレーと言うものの存在を知らない人なら、「それは煮込み料理の一種だよ」とか「ほとんどシチューと作り方は同じだけどルーの種類と牛乳入れないとこだけ違う」とか、より一般的な似ているものを提示し、さらにその差も提示する。

別の側面から伝える

同じことが異なる文脈で出てきて、しかも名称が変わっている場合、それが同じものだと読者に伝わらないことが多い。家庭という文脈で「お父さん」、会社という文脈で「課長」、実は同一人物だったという場合に、相手は同一人物だと分からずに混乱していたというようなことが(本というより口頭の説明などでよく)ある。一言「お父さん」と「課長」は同じ「佐藤さん」だと説明すれば済む。しばらく経って忘れていそうなら、そのタイミングでまた一言添えておく。

逆に、同じことをこうした別の側面から多面的に説明することでより理解を深められることがある。「チューリング完全」という概念を説明するときに、C言語、チューリングマシン、ラムダ計算と別の方向からアプローチして示せばより概念の理解が深まるかもしれない。

成立しない条件を示す

ある結論は常に有効なわけではなく、有効になるための条件が存在する。読み手はその前提条件がわからずにいつでも成立するものだと思い込んでいたりする。条件が違う場面にそのまま結論を適用しようとして、矛盾が生じて混乱する。「ローリエを入れるとカレーの香りがよくなります」とだけ言われて、じゃんじゃん入れてぐつぐつ煮込むと苦いカレーができて失敗する。成立する条件に加えて成立しない条件もあわせて伝えることで、その結論の有効範囲がより明確になる。

帰納と演繹、抽象と具体、一般と特殊を行き来する

個別具体的な話ばかりだとその位置づけがわからなくなるし、抽象的な話が続くと一体それが何についての話なのかがわからなくなって迷子になる。タイミングを見計らって途中で切り替える必要がある。先に書いた「大まかな地図を時々渡す」というのと同じ態度だ。双方向から照合されることで理解がより進む。

エンターテイメント性を付加する

ここまでは理解に至る道をなだらかにする(障害物を排除する/補助具を設置する)ための手段だった。しかし道をなだらかで歩きやすくするだけでは不十分で、歩いてわくわくする道にしないと退屈してしまう。そのためにエンタメ性を付加する。

例えば宙づりにされたことは解決したいという欲求が働く、といった機序を利用する。「しかし○○になるのはどうしてだろうか。」といった一言があるだけでも、謎が提示されてその解決を待ち望む気持ちが生じる。あるいはいかに意義深いことをあなたが今から身に着けようとしているのか、といったゴールのイメージでわくわくさせてもいい。歩く道、その景色を少しでも楽しめるようにする。このエンタメ性の付加のためにあえて道のなだらかさを崩すこともあり得る。

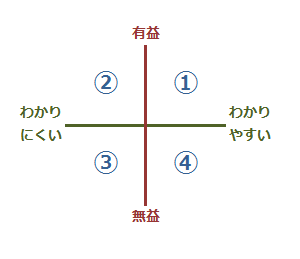

道がなだらかであることと、道程や目的地が有意義であることは関係がない

ここまで、わかりやすさを実現するための手段について挙げてみたけれど、このわかりやすさへの配慮と、中身そのものの良し悪しは全く関係がないということを強調しておく必要がある。ここで展開した留意点が全て無視されていても、なお途方もなく貴重な本や論というものは当然存在する。わかりやすさと有益性は独立した価値だという視点に立てば、以下のような4象限が現れる。(当然他の価値の軸も無数に考えられるが、ここでは捨象している。)

アマゾンのレビューでもネットの記事に対するコメントでも、「わかりにくい」という一点だけで全面的に否定してしまう人がいる。つまり(2)を(3)から区別できていないために(2)まで否定するという態度、自分がわからないものは無価値だという態度だ。わかりやすくする技術を明確にすることは、価値の全体から「わかりやすさ」の評価軸を分離することを可能にするためにも必要だ。

この(2)「わかりにくいが有益な話」は必ずしも否定されない。もちろん(1)のわかりやすいし有益な方がいいとしても、(2)を(1)にするにはコストがかかる。あのわかりやすさの手段を全面的に施すというのは面倒だ。最初に書いた通り、受け手ではなく発し手の側でそのコストを負担するという方針を取ることで(1)になる。しかし発し手の側がそのコストを負担することが必ずしもトータルで得だとは限らない。もし圧倒的に聡明な人がいて、この縦軸を誰よりも早く上がっていけるのがその人だけだったとしたら、その人にこの「わかりやすくするコスト」を負わせるべきではない。そのコストは周りの誰かが負担すればいい。それが、とても難解で先端的な論が出て、その解説を別の人が書くという構図だ。例えばフェルマーの最終定理もその一つだったのかもしれないけれど、極端な場合、その存在が提示されるだけでも価値があるということもあり得る。

自分の想像を越えた最高の知性を持つ何者かに向かって、自分の最大限のギリギリを表現する場合には、もはや「誰に」も「何を」もが振りきれてしまうために、上に書いたわかりやすさの手段の一切を無視することになる。しかしそれは無意味な表現ではあり得ない。後は周りの人がその人の表現に喰らいついていくだけだ。

形式面の位置付け

ここまでに挙げたわかりやすくする手段についてその位置付けを整理する。これは形式的な話でしかないためほとんど私自身にとってしか意味を持たないかもしれない。

もともと私が採用している認識のモデルは以下で既に展開している。

認識の枠組み - やしお

このモデルと各種わかりやすさの手段との関係を整理しておく。

認識を体系として捉える。

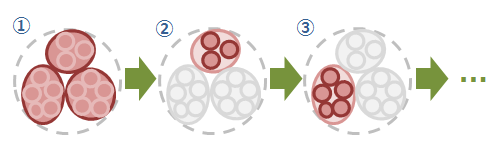

前提から出発して多数の帰結が論理から導かれている、そうしたネットワークが認識の体系だという捉え方をここではしている。

この体系を相手に持たせることが目的になる。この相手に伝える体系をはっきりさせることが「何を伝えるのか」というゴールの話になる。また、相手が既に持っている体系をはっきりさせることが「誰に伝えるのか」というスタートの話になる。

相手が既に持っている体系と、これから伝えようとしている体系の間の関係性を考えると、(1)含む、(2)等しい、(3)含まれる、(4)一部が重なっている、(5)一切が重なっていない、の5種類が考えられる。

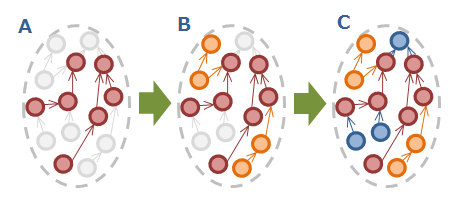

ここで青が「相手が既に持っている体系」、赤が「相手に伝えたい体系」だとする。

(1)赤が青に含まれる場合、また(2)赤と青が等しい場合は「もう相手に伝わっている」ということなので今回の話からは除外される。また(3)は現実的には考えられない。人ひとりの持つ体系は極めて広範であって、その全部をカバーして何かを伝えるという場面が考えられないためだ。従って結局、包含関係ではない(4)と(5)を考えることになる。ただし、(4)のうち赤に含まれる部分のみを捨象して考えることは可能で、そのとき一時的に(3)となる。

まず「大きな地図を渡す」という話について。粗いというのは枝葉末節を省いている状態。この粗い体系が「大きな地図」としての役割を果たすためには、体系の全体像を示すような帰結が選ばれている必要がある。そして相手が粗い体系=大きな地図を把握した後で、少しずつ密にしていく。

初期状態で相手が既にどの程度の粗さでその体系を把握しているか((4)がどの程度で重なっているか、あるいは(5)であるか)によって開始地点が異なる。上図でAのレベルを知っている相手にAから始める必要はなく(これは(1)の状態)、Bから始めれば良い。これが「誰に伝えるか」によってどの粒度を最大としてスタートするかという話になる。一方で「何を伝えるか」によってどのレベルまで伝えるかが変わる。Bまで伝えれば事足りるのか、Cまで伝える必要があるのかという話で、これが粒度の最小レベルの設定になる。従ってここでいう粒度とは体系の粗密と同義になる。ここで言う粗=粒度が大きいとは、体系の中で派生的な帰結やそれを導く論理を捨象している状態のこととなる。その捨象の程度が粒度となる。

その時点でターゲットにしている粒度に対して小さすぎる場合や、あるいはそもそも「相手に伝えたい体系」から外れているものについては「余談」ということになる。

他方で、途中式とは前提から帰結(あるいは帰結から別の帰結)を導く論理の過程のこと。

この導出過程は能力によって自力で導き得る程度が異なるため、その相手の能力に応じて省略の程度を変えることになる。実のところ、この途中式ひとつひとつがまた帰結であって、帰結を捨象するという意味では「途中式の省略」と「粒度を大きくすること」とは変わりないことになる。ただ途中式が粒度と違うのは、その捨象の対象になる帰結自体は、開始点と終了点を橋渡しする意味しかほとんど持たない帰結であって、それ自体は体系の意味・有用性を規定する種類の帰結ではないという点になる。この体系の意味・有用性は、その体系それ自身から導かれるものというより、その外部的な文脈による。つまり体系がある現実を認識するモデルとして機能するときに、その現実認識にとっての機能や有用性という点で対象の帰結が途中式としてだけの意味しかもたないかどうかが決まる。

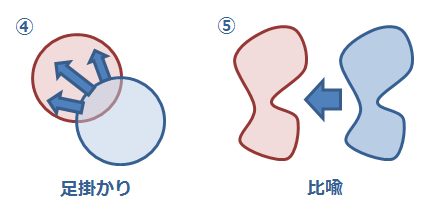

相手にとっての既知と結びつけることで理解を促すというのは、相手に伝えようとしている体系のうち、既に一部が相手にとって既知であれば、そこを足掛かりにして体系を展開していくということで、これは(4)の場合に該当する。一方で(5)の場合、伝えたい体系について相手が何も知らない場合は、論理展開が似ている別の既知の体系を提示することで理解しやすくすることができる。

それからある帰結が別のルートから導き得る場合があって、この別ルートを提示するというのが別の側面から伝えるということになる。これはある体系の中でもあり得るし、別の体系から導かれる場合もあり得る。

なお複数の矢印を受けている帰結について、それらの矢印の全てが揃わないと成立しない場合と、いずれかの矢印から導き得る場合とがあって、上図は後者、その他の図は前者を表している。

成立しない条件を示すというのは、最初に示したあの認識の体系モデルでいう前提にあたる命題を明示するという作業にあたる。そのためには当然、どこが前提になっているのか、何がこの帰結を導いているのかを把握している必要がある。これは帰結から論理を逆順に辿って前提を特定する作業が発信者の側にあらかじめできている必要があるということだ。また体系はその部分を抜き取る(=粒度を大きくする)ことができ、その部分もまた(粒度の大きい)体系であるが、このとき前提にあたる命題が元の体系とは変わっている。従って粒度を大きくした場合には、またそれに応じた前提の明示が必要になる。

抽象と具体を行き来した方がよいというのは、先にも書いた通り、この認識の体系は現実と遊離した状態でも整合的に成立できるため、ほとんど現実の事象を無視した形で展開することができる。しかしそれではその体系が現実的にどういう意味を持ち得るのかが相手にはわからないため、その体系の帰結を提示する際同時に、それが持つ現実的な意味も伝えないとわかりづらい、という意味だ。