差別の解消は、常識の置き換えのプロセスなんだと思っている。

反差別に対してよく見かける批判・否定のパターンがある。目くじらを立てすぎだ、息苦しい、むしろ逆差別だ、差別をかえって助長している、といった反差別に対する色々な否定のされ方も「常識の置き換えプロセス」の段階と考え合わせることですっきり理解できるんじゃないかと思っている。あるいはアファーマティブアクションやポリティカルコレクトネスといったものの位置付けもはっきりしてくる。

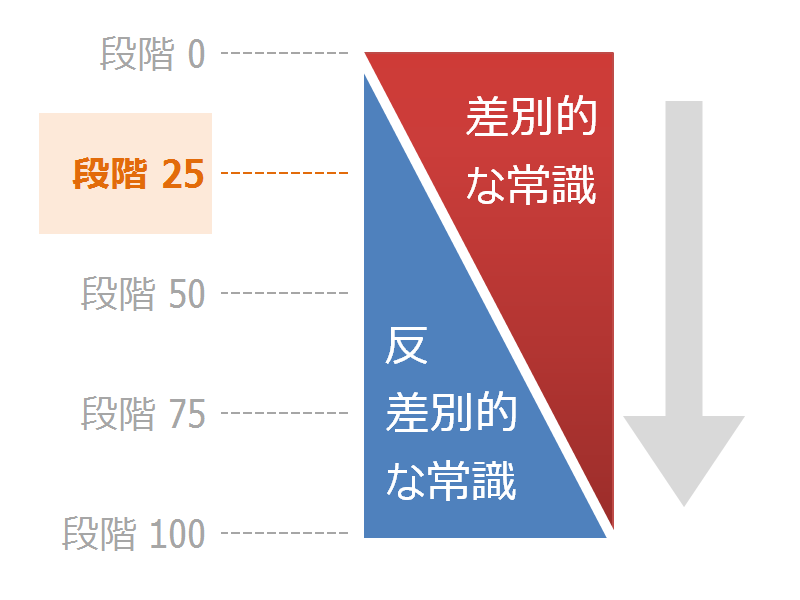

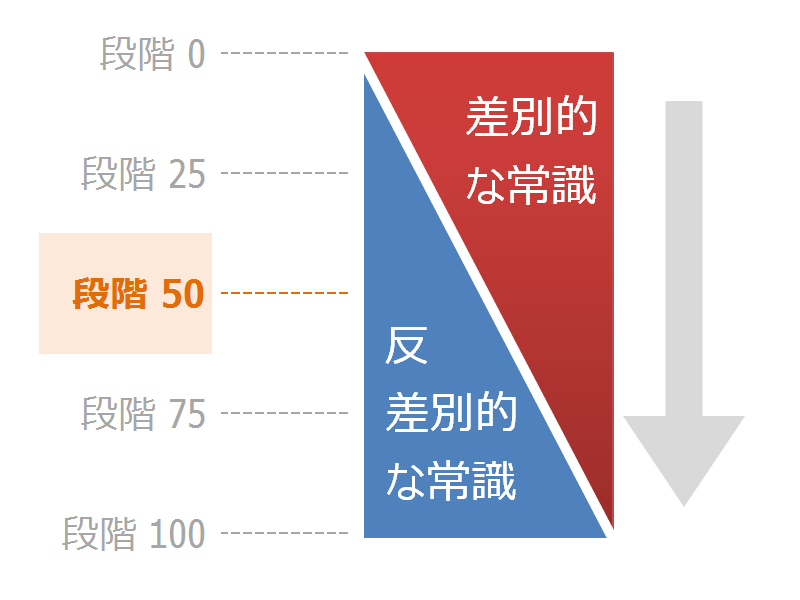

差別の常識と反差別の常識が置き換わっていくとき、いきなり100:0から0:100へ切り替わるのではなくその間には優劣の推移がある。

ここでは以下を整理してみたいと思う。

- 差別や常識の性質

- 各段階でどのような光景になるのか

- 自尊心や笑いや罵倒と差別の関係、アファーマティブアクションやポリティカルコレクトネスと段階の関係

差別の要件

ここでは差別を、「ある属性に対する不条理な常識を是認すること」と捉えている。単に常識を是認するだけなら差別ではないし、また数多くある「不条理な常識」を是認することが必ずしも差別になるわけではない。ある属性に対する常識が存在していて、しかもそれが不条理なものであって、それを肯定する時に差別が起動する。

最も重要なのは、この差別の構成要件は「悪意の有無」を含まないということだ。悪意によって差別が引き起こされるわけではなく、実際に差別者は「悪気はなかった」「差別の意図はなかった」と必ず言うし当人はそう思っている。単に常識だから当然だと思っている。

例えば「女性は子育てをするのが当然だ」、「○○人は低賃金で働いて当然だ」、「障害者は周りに感謝して当然だ」といった考えが、「ある属性に対する不条理な常識を是認すること」=差別になる。人の言動に限らず、そうした常識に基づいた制度や慣習も、その常識を是認しているという意味で差別となる。性別や性指向、国籍、社会的な地位、経済力など様々な属性に対して不条理な常識が現実に存在している。

「不条理な常識」は、たまたま特定の属性にいる人々に対していわれない不自由や不利益、不快を強制する。差別する側の人々はこの常識を、歴史的な経緯や生理的な差、経済合理性などによって正当化しようとする(し、本気で当人はそれを信じてもいる)。

例えば「同性愛は生殖に資しないから不自然である」とか「女性には母性が備わっているから子育てをすべきだ」という。(現実にははるかに巧妙な正当化がされる。)しかし「たまたまそうである人に現にアンフェアを強制していること」の正当性はついに得られようがないという意味で、それは「不条理な」常識となる。

なおこの「属性」は自明に存在しているというより「見出される」「発見される」ものだ。

例えばつむじが左回りか右回りかといった属性は存在していてもほとんど気にされることがない一方で、まぶたが一重か二重かはそれなりに気にされる。あるいは爪半月(爪の根元にある白い部分)の形や大きさなどになれば、つむじ以上に気にされることがないかもしれない。属性は無数に存在している。しかし「つむじが左回りの人は理論的、右回りの人は感情的」といった「常識」が何かのきっかけや経緯で普及して、しかも就職面接などに影響を与えるとなれば誰もが気にするようになる。プチ整形で二重にするように、つむじを変えたりする人も出てくる。もし爪半月を見れば癌の有無が分かるという研究成果が提出されでもすれば今まで気にしなかった医者が注目するようになるかもしれない。

優劣なく無数に存在している属性は、ある常識や価値観によって見出されて初めて「属性」として機能し始める。

常識と制度の相互強化

社会的な仕組みが常識を作る面もあれば、常識がそうした仕組みを強固にするという面もある。「男女の結婚」という社会的な仕組みが「男女は結婚するのが普通だ」という常識を強めるし、逆に「結婚するのが普通」という常識が結婚制度を維持・強化させる効果を持ったりもする。

常識と制度がお互いに支え合って強化し合う関係にあるなら、どちらかを強制的に変更することでもう一方も変更していくという方法が考えられる。常識→社会の方向で変えるのがポリティカルコレクトネスで、社会→常識の方向で変えるのがアファーマティブアクションとなる。いずれも恒久策というよりある途中段階での暫定策に過ぎない。

常識や通念は「そう考えることが正しい」と多くの人が共通して持つ認識だとして、その「正しさ」は誰かが「こうであることが正しい」と導いたものというより、「現状がこうなってるからこうじゃない?」と大多数が曖昧に信じたものであって現状に根差したものだ。そんな常識が、たまたま正しい(妥当かつ無謬である)ならいいけれどそうでなければ「不条理な常識」となる。

加えてそれがある属性に対する不当な抑圧として機能していれば「ある属性に対する不条理な常識」、つまり差別的な常識となる。

「不条理な常識」がただちに差別的な常識であるわけではない。不条理だが無害な常識もたくさんある。

みんな「正しさ」を何もかも自力で検証できるわけではない。それでも判断しながら生きていかないといけない。そうした時に常識や通念や道徳は、とりあえず「正しいこと」として検証をスキップさせてくれる。

例えば子供が状況や前提条件から「正しいこと」を自力で理論的に導出するのが能力的に難しくても、それでも社会に適合して生きていかないといけない。だから常識が一旦「とにかく正しいこと」としてインストールされる(ように強制される)。常識と社会はお互いを反映し合っているためそれでおおむね上手くいく。自力で検証する能力を全員に期待できない中で常識は、大多数を概ね一定方向に向くようにして、ある種の救いとして機能している。

ところがそうした常識の一部に、誰かを犠牲にすることで成立する種類のものがある。そうしたものが「ある属性に対する不条理な常識」となる。

子供の頃から「とにかくそういうものだ」として教え込まれた常識を、あとから変更するのは難しい。しかもその常識は現状の制度や慣習と矛盾しないからますます正しく思えてしまう。思い込みや現状との一致を一旦かっこに入れて見ないことにした上で、フラットに「何が正しいのか」を考えるというのは大人であっても難しいことだ。

それで常識には硬直性がある。各個人に内面化された硬直性と、社会によって支えられる硬直性がある。そのために常識が変わっていく過程では大きな反発が生じることになるし、そうした反発を抑えるために強制的な書き換えがされることになる。

「たまたまそうであること」への根本的な態度

反差別は「ある属性に対する不条理な常識」の否定となる。これは、当人にとってどうしようもないこと(属性)を元にアンフェアな扱いをするのはやめろ、という態度だ。性別や性的指向、国籍等々、当人にとって非選択的な事柄を理由に不利益を押し付けられるのはおかしい、という意義申し立てだ。ここが反差別の前提となっている。

これはたとえその不利益を強制されている当事者でなくても、そこに共感する人たちもこの前提を受け入れることができる。「もし自分がこの人の立場だったら許せないだろう」と悲しみや怒りを共有できる。非当事者が「自分が今こうである(非当事者である)のはたまたまだ」「たまたま逆の立場であってもおかしくない」と考えることで共有が発生する。

しかしそう感じるのは必ずしも自明のことではなく「自分が今こうであるのは必然だ」と考える人々にとっては共有されない。例えば「あなたがたが黒人に生まれて私たちが白人に生まれたのは揺るぎない事実だ」といった点を出発点に据えて考えた場合、反差別は導出されない。

その意味で反差別が進んでいくというのは、「たまたまそうである」「そのことで不利に扱われるのは不当だ」という自明ではないひとつのコンセプトが今は相対的に主流となっていることを意味する。当事者が「不当だ」と異議申し立てをするのは当然だとして、非当事者もそれを支持するのは、自明ではない共感を前提としている。

ただそうした共感(の強制)が主流となってきているのはいわゆる西側諸国の話に限定されるのかもしれない。(そう言うと、西側諸国でも反差別への反対が目立ってきているじゃないかという反論があり得そうだが、それは反差別が常識として確立されつつある反動として存在するのだから、かえって共感が主流になっていることを証し立てている。)

ここで「そうした共感は自明ではない」「ひとつの前提でしかない」とあえて言うのは、これを自明と捉えてしまうと、反差別への反対者(差別者)が単に「愚かな連中」にしか見えなくなってしまうからだ。別の基本コンセプトが採用されていて、しかもそれが根本的なものなので強固で簡単に変更ができないために、反差別への反対や、あるいは反差別が進まない社会がある。「遅れているからだ」「愚かだからだ」としか単に捉えないと簡単に変えられそうに錯覚してしまう。実は根本的な仮定の採用が違っている、だから強固なんだという点をきちんと確認しておく必要がある。

終わらない反差別

ところで「たまたまそうであること」はどこまでがそう言えるのだろうか。性別や生まれた時点での国籍が本人にとって非選択的だというのはみんなが納得できる。じゃあ暴走族が事故で足を失くしたら、自分が馬鹿なことをやった結果だから選択的なことだと言えるだろうか。ブラック企業に入ってしまった人はそこに就職した本人が悪いのだろうか。それとも、その状況に至った生い立ちや人間関係や生得的な性質は本人にとって選択的ではないから全体として非選択的と言えるのだろうか。

これはどちらとも言うことができる。たまたまそうであるかどうか、選択的か非選択的か、本人のせいか他人のせいかは0か1かという話ではなく、グラデーションになっている。全てが当人にとって非選択的だと言い得ることもでき、それでは全てが反差別の対象になるのかというと原理的にはそうなる。しかし現実的にはどれだけその属性によって不利益を押し付けられているのか、社会的に弱い立場に現に立たされているのか、人数と不利益の掛け算の総量の差で、常識の置き換えの進み方の強度が変わってくる。

このことはけれど、優先順位をつけて対応されること(優先順位が低いとして特定の不利益が維持されること)を正当化するものでは全くない。現に蹂躙されている当事者や共感した非当事者が声を上げることは当然であって、それを「大したことじゃない」と言って圧殺する理由として利用されるものではない。

そうではなくて、「たまたまそうであること」が連続的であることに由来して常に不条理な常識が残存するから、あるひとつの不条理な常識や制度が置き換わったとしてもそこで終わるわけではなく、完全にこの理念が実現されるわけではないから、不断の運動として続くことになるということを意味している。

たとえば「同性婚を実現しました」でばんざい、終わり、ということはなく、では婚姻制度から外れる人たちが相対的に不利を強制される現実をどうするのかという声が上がることになる。(しかし現実には「改善してあげましたよ、これで満足でしょう?」「改善したのだからこれ以上文句を言うな」という態度が往々にして幅をきかせたりもする。)

優秀な女性、優秀な黒人(映画「ドリーム」とか)、優秀な障害者(盲目のピアニストとか)、優秀な移民(ジョブズの父親が移民だとか)の物語が提示されて、それを元に差別を否定し多様性を肯定するというやり方がある。こうした物語で肯定することは、そうではない大多数の「際立って優秀なわけではない」「ふつうの」女性や黒人や障害者や移民の肩身を狭くする。とっかかりとして優秀な人々の物語で共感を煽ることも仕方がないとしても、一定程度常識の置換え(受け入れ)が進んだ後では、そうではなく「ふつうの」人たちも単に存在が肯定されるんだ、という話がされる必要がある。

ある常識や制度が改善されても不合理な別の常識や制度は残存する。そのため終わりということはなく段階的に、あるいは並行して解決されていく。

最初に、反差別はある常識が別の常識に置き換わるプロセスであるとして

<図>

という形で提示したが、実際にはこれが一つだけあるのではなくて、大小が前後しながら重なり合って現実に存在していく。

段階0

完全に差別的な常識が支配的な状況ではどんな光景になるだろうか。

ここから各段階の光景を考えてみるが、その際にアメリカの黒人差別の歴史的な段階と対比してみる。アメリカで奴隷制がスタートする(法整備が完了する)のが1662年、北部で奴隷制が廃止されるのが18世紀後半〜19世紀前半、南北戦争が集結し南部でも廃止されたのが1865年、その後に成立した南部の人種差別法が公民権法によって廃止されたのが1964年となる。

※200年続いた奴隷制が終わってから人種差別法が撤廃されるまで100年がかかっていて、そこから50年以上経った今でも黒人(有色人種)差別が問題になっているのだと思うと、どれほど常識の置き換えが大変かがわかる。

段階0は奴隷制の期間中におおよそ相当する。

【当事者】

支配的な常識とそれに基づく社会制度の中では、無理をしてでもそれに適合しないと生きるのが困難になる。同性愛者が異性愛者を装って生きたり、黒人や女性が不利な生活を受け入れる。大多数の当事者が用意された役割に収まるように自己を調整する。

しかし不条理や不平等に大きな怒りを抱える人も、適合できない人もいる。例えば同性愛であることに悩んで自死した人は数多くいる。そうした怒りや悲劇が反差別への運動へとつながるだけの土壌がこの段階ではまだないためほとんど「事件」としても残されることなく忘れられていく。ほとんど変わり者や狂人として処理される。

そうした「反抗者」は「当事者」による攻撃・抑圧にさらされもする。反差別の態度(怒りや自死)を示す当事者は、適合しようとしている当事者にとっては「嘘をついて生きている自分」「苦しみながら適合しようと努力している自分」を否定する存在として映るから、自分を守るために彼らを攻撃する。裏切り者のように扱い、かえって積極的に排斥する役割を担ってしまうことがある。「あいつらが騒ぐから余計俺らが生きづらくなるじゃん」とか「気持ちはわかるけど現実的になりなよ」とかもそうした例かもしれない。

また差別的な常識や制度をそのまま肯定しながら、被差別者の中で相対的に高い地位を得る人たちも出てくる。奴隷制が廃止される以前のアメリカでは自由黒人という、奴隷とされた黒人と区別する法的な地位があった。

「それでも夜は明ける」は、北部の自由黒人が誘拐され南部で奴隷として売られた実際の事件(本人の手記)に基づいた2012年公開のアメリカ映画だった。ニューヨーク州出身の黒人音楽家ソロモン・ノーサップが1841年に誘拐され12年間にわたってルイジアナ州で奴隷として働かされた過酷な経験が描かれている。

※当時アフリカからの奴隷供給が禁止されていたため黒人奴隷の価格が上昇し、アメリカ内部で自由黒人を誘拐して奴隷として売る「ビジネス」が発生していたという背景があった。生まれながらの奴隷は教育の機会が奪われているため読み書きのできる黒人奴隷は少なく、奴隷の実態を内部から克明に記録したものは極めて貴重で、また後の検証でもその正確性が確認された。

同じ「黒人」であっても待遇の異なる地位が制度として用意されていた。

また奴隷所有者の中には黒人もおり1830年時点で4000人弱の奴隷所有者の黒人が記録されている。

「被差別者」でなくここでは仮に「当事者」と呼んでいるのは、彼らが差別の代弁者として振る舞ってしまうことがあるからだ。本来、抑圧の被害者であるはずの彼らが、その抑圧を保持・強化する方向に働くことがある。それは彼らが悪いというより、そうしなければ生きていけない状況に彼らを追い込む差別的な常識や制度の問題となる。

【中間層】

当事者に共感を示す能力が潜在的にある人たちも、差別的な常識が支配的な状況下では反差別の側に回ることが難しい。

「それでも夜は明ける」でも奴隷制に疑問を持ち黒人奴隷に同情的な白人の奴隷所有者が登場する。しかしでは彼が奴隷を解放したりソロモンをニューヨークに送り返したりするかというとそうはできずに、せいぜい奴隷をちょっと厚遇するくらいが関の山だった。疑問に思っても社会制度ががちがちに固められていると一人でやめるのは難しい。

当時、黒人奴隷を逃がすことは法律上のみならず宗教上の罪だとさえ考えられていた。別の作品で言えばマーク・トゥエイン作小説「ハックルベリー・フィンの冒険」では、主人公の白人少年ハックが逃亡奴隷ジムと旅をする。南部戦争以前の1830〜40年代を舞台にしている。奴隷は所有権が設定された財産であってその逃亡を手助けすることは法律上・宗教上の罪であり、ハックを悩ませることになる。

ただ「それでも夜は明ける」も「ハックルベリー・フィンの冒険」も、その舞台は南北戦争前の北部で奴隷制がすでに廃止された時代で、「奴隷制がないこと」という別の常識やその可能性が既に存在している。正確に言えば段階0ではない。だから疑問を持つことや逃亡することもできる。しかしそれ以前の段階、完全に差別的な常識が支配的な段階では、そもそもそこに問題(特定の属性の人々が不利益を被っていること)があることすら「中間層」はほとんど認識できない。疑問を持つことも逃亡を考えることも、その萌芽自体が存在できないかもしれない。

たとえ家族や友人のような近い位置にいる中間層であってもこの段階では反差別の側にまわるのは難しい。

【差別者】

段階0では差別的な行動が咎められる契機がない。差別者は中間層とほとんど区別がつかない。

ただ中間層との差があるとすれば、中間層が単にそれが「常識だから」差別をしているのに対して、差別者は差別を加えたくてそうしている。(「そうしたくてそうする」感覚については後述する。)その場合はかえって心理的には苦しく不安で、少しでも常識からはみ出す者をいちいち見つけて攻撃しないといけなくて忙しい。

段階25

定量的に「25%」というより、差別がまだ常識として機能しているが、反差別も弱いながら存在している段階。

アメリカ黒人差別の歴史で言えば、南部戦争の終結により奴隷制が廃止される1865年から、南部に人種差別法(ジム・クロウ法)が成立して公民権運動で廃止される1964年までの100年がおおよそ相当するのではないかと思う。

ここで一旦確認しておきたいのは、200年続いた奴隷制の廃止も、100年続いた人種差別法の廃止も、自然にみんなの気持ちが高まってきたとか理解や議論が深まってきたから起こったというより、経済的・政治的なバックグラウンドによるところが大きいという事実だ。

奴隷制の廃止で言えば、自由労働による工業化が急速に進んだ北部と、奴隷労働による農業で成り立つ南部という経済的な対立構造が南北戦争を準備した。公民権運動で言えば、第二次世界大戦が終結して世界の共産化を進めるソ連と民主化を進めるアメリカという対立の中で、「民主化を主導するくせに自国内で人種差別を法的に認めているのは何だ」という国際社会からの批難(というかソ連側の攻撃材料)が背景としてあったために公民権法の成立へと向かっていった。

「どちらがより人道的か」という議論が、「そうすることが経済的・政治的にお得だよ」というエクスキューズがついて初めて力を持ってくるという現実がある。段階0を脱して段階25に進むには経済的・政治的な背景が整わないと難しい。その背景が出てくるまでは100年、200年といった単位で差別的な常識・制度が持続してしまう。

「背景がないと段階が進まない」という話は、「個人の尽力とは無関係に段階が進む」ということになる。それが事実だとしても、それによってある個人の尽力の価値が毀損されることはなく、かえって一層価値がはっきりする。

公民権運動なら、1955年12月1日に黒人女性ローザ・パークスがバスの中で白人のために席を立つよう言われながら断固として受け入れなかったために人種分離法(ジム・クロウ法)違反で逮捕されたというきっかけがあった。またキング牧師がそうしたきっかけを大きな社会的な運動へと発展させた。またケネディ暗殺を受けて大統領に就任したリンドン・ジョンソンがリベラルでありかつ長い院内総務の経験によって議会工作に長けていたために成立が難しいと思われていた公民権法を早期に成立させた。

ローザ・パークスやキング牧師やジョンソン大統領がいなくても、経済的・政治的な背景から遅かれ早かれそうなっていただろうと後から言うこともできるかもしれない。しかし「誰がやってもいい」「自分じゃなくてもいい」役目をあえて引き受けて尽力することの方がむしろ意義が大きい。

その意味で「経済的・政治的な背景が整うこと」と「誰かが打開する役割を引き受けること」の両者がそろって段階0を脱して段階25に進むことができると言える。

【当事者】

段階0では反差別の状態を想像すること自体が難しかった。しかしこの段階では「そうではない世界」を考えることができる。当事者のコミュニティや反差別の運動が存在して、どうしても自己を適合させられなかった人がそうした場へ救いを求められるかもしれない。

ただ差別側の常識・制度が優位な状況は変わっていないため、まだほとんどの当事者が差別側の役割に合うよう自身を調整している。そして反差別側の当事者を攻撃する当事者もまだまだ多い段階にある。

【中間層】

差別問題が存在しているという認識が、知識層の一部や当事者に近い人たちに知られてくる。

全米黒人地位向上協会(NAACP)が黒人と白人の社会学者や法律家らによって創立されるのが1910年で、公民権運動が盛り上がるのが1955年なので、その間40年以上地道に活動を続けている。反差別の中間層の受け皿ができたり、あるいは学問として立ち上がってくる。

しかしこれも当事者と同様に、まだ差別側の常識・制度が優位なことに変わりはないから、中間層でそうした反差別の側に立つ人は少ない。

【差別者】

当事者・中間層から反差別の運動が発生してくれば、一部の敏感な差別者から対抗するような運動が発生してくる。

白人至上主義団体として著名なKKK(クー・クラックス・クラン)は1874年に一旦消滅してから、1915年に第2期の活動が始まる。NAACPが1910年に立上ったことと考え合わせると(直接的にNAACPに対抗するために存在していたわけではなくても構造的には)反差別に対するカウンターとして差別が過激化したり組織化したりするのかもしれない。

段階50

差別的な常識と反差別的な常識がおよそ拮抗している状態。

「拮抗している」とは言っても、反差別の常識が広がっていく途上での拮抗なので定常状態ではない。反差別がこの先も進んでいく見込みがあれば、当事者や中間者を「市場」として見込めるわけなので、企業や政治家が取り込み始めていく。「うちは/私は反差別です」「被差別者フレンドリーです」と他より先に言えばより有利に「市場」を獲得できる。

また学問としてもある程度成熟して、さらに反差別の方向が確定している見込みがあるため、学校教育(道徳)でも反差別が採用されていくのがこの頃かもしれない。

しかしこの過程で反差別運動が矮小化されていく。

矮小化という点で、黒人差別の歴史からは離れるものの、アメリカでの「LGBT」運動での例が「現代思想」2015年10月号に所収のマサキチトセ「排除と忘却に支えられたグロテスクな世間体政治としての米国主流 「LGBT」運動と同性婚推進運動の欺瞞」の中で詳細に指摘されている。

「LGBT」運動はもともと様々な差別へのカウンターが含まれていた。AIDS問題や貧困問題も含まれていたが、その中で「同性婚の推進」だけが残されて他が排除されていったという歴史がある。同性婚推進運動が発展していく一方で、過去20年でHIV・エイズ関連団体やLGBTの若者の貧困支援団体への資金が削減されていった。この過程で同性婚推進以外の団体が潰れたり、あるいは同性婚推進団体へと転換していくという現象があった(今もある)。

この論文中で「リスペクタビリティ・ポリティクス」という用語が紹介されている。これは「社会的に立派な(世間体のいい)政治」という用語で、「被差別者も立派な人たちだから受け入れるべき」というやり方で差別を解消しようとしていく政治運動のことだという。現在の規範・常識を温存したまま、その枠組みで反差別を組込んでいく。そこからはみ出すものについては視界から曖昧に遠ざけられる。

「LGBT」運動で言えば、「一人の相手を愛する社会的に立派な職業を持った同性愛者」であれば、「同性愛者」の箇所を除けば現行の規範と合致するので許容される。その一方でホームレスや性産業従事者は「リスペクタブル」ではないから排除・忘却される。これは学校教育などでも同様だろうと思われる。

政治家なら「票になる」、会社なら「金になる」タイプの反差別運動にのみ関与するという行動原理は仕方がない。また学校教育の道徳も、旧来の常識に適合するように新しい常識を矮小化させないと、あちこちから文句が出てしまうから仕方がない。しかしそうした過程で潰したそのことが差別である、反差別の顔をしながら差別をしている、という批判をその政治家や会社や教育が受けるのもまた当然だ。

段階50においては差別と反差別が拮抗しているので、両方を適度にハイブリッドにした方が得だし、そうした考え方が主流化する。その過程で反差別が懐柔され差別が温存する。

【当事者】

差別的な常識と融和的な限りにおいて社会的に許される、というような状況なので、トランスジェンダーの女性(身体的には男性の女性)が「女以上に女らしい」と誉め言葉として言われたり、出世する女性が「男以上に男らしい」と言われたりする。旧来の規範をより体現している限りにおいて存在を許されるという状況なら、当事者が「○○以上に○○らしい」存在であろうと努力することがある。

あるいは全く常識にぶつからない特殊領域を割り当てられて、そこにいる限りは許されるといったことも起こる。例えばテレビの中で「オカマ」という役でいる間は世間は許容する、彼らが「男好き」を公言する分には構わない、しかし「ふつうの見た目の」男性が男性の好みをテレビで語ることは許容しない、といったことが起こる。

どちらも、元の常識を根本で侵さない限りちょっとだけ拡張してあげてもいいですよ、という態度になっている。あらゆる当事者が楽に生きられるという状況ではまだない。

【中間層】

「そこに差別問題が存在している」「そういうことを言ったりやったりするのはまずい」という「常識」はかなり浸透する。また当事者へ同情・共感する人たちも増えている。一方で旧来の常識の記憶がまだはっきりあるため、完全に転回しているわけでもなく、差別的な常識と融和的な範囲で反差別の常識を受け入れている。

【差別者】

差別を邪魔しないように反差別が矮小化される動きには当然積極的に荷担するし、本人は「文化を守っている」「正しい価値観を守っている」と思っている。

段階75

これも定量的に「75%」という意味ではなく、単に反差別の常識が差別より優位な状態。

アメリカ黒人差別の歴史で言えば現在がこうした位置にあるのではないか。反差別の認識の方が優位な中で差別が存在する方が、段階0〜50よりもかえって差別がよく目立つ。反差別の側から見ると「まだ差別が大きく存在している」ように見えるし、差別の側から見ると「こんなに反差別が進んだのにまだ要求してくるなんて厚かましい」ように見えて対立が深まる。

このエントリの後半で考える現象や事象は、主に段階75付近にまつわるものなので、ここでは詳述しない。

【当事者】

段階が進むことによって反差別として機能した常識が相対的に差別的になることがある。あるいは段階50で書いたような反差別の運動が差別に取り込まれて矮小化されたり、あるティピカルな役割に押し込められたりする。

そうした段階の進行に伴って生じる新たな差別に苦しめられたり、対抗したりする。

【中間層】

学校教育の影響などもあって世代が変わると新しい常識が「子供の頃から当たり前だと思っている常識」になる。旧世代がどうしてそんな差別的な言動をして平気な顔でいられるのかちょっとわからないし引く、というようなことが起こる。

ただ反差別だった考えが差別として機能することが起こるため、中間層が差別に荷担すること自体はまだ起こる(これは当事者でも同様)。

【差別者】

「常識だから」差別をしてしまう中間層とは異なり、自尊心の不満を補完するために差別へ荷担するのが差別者だとするなら、たとえ常識の主流が反差別的なものになっていたとしても、過去に存在した差別的な常識をリバイバルしてでも差別を実行する。その時代にはまだ生まれていなかった新世代でも、過去から引っ張り出した差別の常識を利用する。彼らは「古き良き時代」というような形で喧伝する。ネオナチなどもそうした一つの現象かもしれない。

段階100

差別的な常識が反差別の常識に完全に置き換わった状態。

完全に移行が完了するともはや反差別の常識が抑圧だと感じられることもないし、その属性が差別として機能することもない。「メガネをかけた人」をバカにする風習がない現状について、「抑圧だ」とか「言いたいことも言えずに息苦しくなった」とか文句を言う人はいないし、メガネをかけていることが差別に利用されることもない、社会的な不利益を受けることが基本的にない、というような状態になる。この状態になると、その属性で人が分類されること自体が(差別の文脈では)存在しなくなるため、もはや当事者・中間者・差別者という区分自体が霧散する。

しかし現実的には段階100に達するのは難しい。段階100は「その属性をもとに差別する」という発想自体が存在しない(想像するのが難しい)状態だが、歴史的にその差別的な常識が存在したという事実がある以上、その発想が消えるということがない。公民権法の成立から50年が経ってもアメリカの有色人種差別が消えないことを考えれば、段階100に達するには段階75に至ってからせめて100年以上は時間経過が必要なのかもしれない。(今の私たちが江戸時代の常識感覚を持っていない、という程度の世代交代が必要なのかもしれない。)

ここまで差別解消の段階の話をしてきたのは、差別の側でも反差別の側でも、この段階を無視した批判や提言がたびたび見られるからだ。段階50の現状でいきなり段階100を要求するのは現実的ではないし、段階75をあたかもゴールであるかのように語るのは不当だし、途中段階でのみ有効なアクションをまるで恒久的な対策と見なして批判したり擁護するのは無意味だ。

一見、それ単体では妥当性のある批判や提言に見えたとしても、段階の認識からすればおかしいとわかるものがある。

自尊心と差別

迫害する側、差別する側はむしろ「自分は被害者だ」といった自己認識を持っていたりする。在日朝鮮人・韓国人に「在日特権がある」と言ったり、魔女狩りもユダヤ人迫害もむしろ「自分達がおびやかされているのだからしょうがない」といった意識から迫害していた。相手を攻撃しているというより、正当防衛のような意識を抱いていたりする。抗議を受けたりした場合に「差別する意図はなかった」と必ず弁明されるように、差別する側は差別だとは認識せずにそうしている。

そうした正当化は、例えば「ハンセン病患者」や「黒人」など相対的に反差別のプロセスが進んだものと置き換えてみれば奇妙さがよくわかる。「ゲイに言い寄られるのはさすがに生理的嫌悪感があるが、ゲイ同士のコミュニティでパートナー探しをしてくれる分には別に構わない」といったブックマークコメントが以前実際に見られたが、試しにゲイを黒人に置き換えて自分が何を言っているか考えてみてほしいという気がする。「ゲイ」で違和感がないのは単に反差別のプロセスが相対的に遅れているために、まだ差別的な常識が「ふつう」に見えるだけに過ぎない。

(置き換えて違和感が生じるのは差別のプロセスの差ではなく、ゲイは性指向の、ハンセン病患者や黒人は性指向とは無関係の分類だという差にある、と言われるかもしれない。しかし「ゲイに言い寄られると覚える生理的嫌悪感」が、あたかも生物にとって自然で自明だと考えること自体が常識・制度によって支えられていて、ハンセン病患者や黒人もかつては「生理的嫌悪感」の自然で自明な対象だと思われていたのだし、そうして隔離・分離が正当化されていたのだった。)

はたからは奇妙に見えたとしても当人は本気で正当な理由だと信じている。ここには自己防衛のためのバイアスがかかっていると考えれば理解できるかもしれない。

誰でも自分を肯定しないと生きていけない。自分は存在する価値があると信じられなければ生きるのがつらい。それでどこかに自尊心の拠り所を見出す。それを「鉄道に詳しい自分」に見出せば、他人からも「鉄道に詳しい自分」を承認してもらえるように勉強したり知識を披露する。披露した知識の誤りを他人から指摘されれば「鉄道に詳しい自分」が攻撃されたことになるから、必死で抵抗する。これは「この製品の担当者である自分」でも「この子の母親である自分」でも何でも同じことだ。

自尊心の拠り所が外在的なものだと、自尊心が簡単に揺らぐことになって防衛反応に忙しい。「鉄道に詳しい自分」であれば自分より詳しい人が出てこれば簡単に壊れてしまう。現実を受け入れられない。これが「鉄道に詳しくあろうとする自分」であれば、ほとんど同じように見えてはるかに自尊心の基礎工事がしっかりしている。他人から誤りを指摘されても「詳しくあろうとする自分」にとってのプラス材料になるから、自分への攻撃と見なしたりして無闇に反発せずに素直に受け入れられる。「他人がどうか」で決まることに自尊心のありかを設定すると常に左右されてしまうが、「自分がどうか」で決まることに設定すれば安定する。

この自尊心の拠り所に「日本人である自分」、「白人である自分」といったものを設定する人が出てくる。そうした属性は努力しなくとも獲得でき、しかも差別的な常識を使って他者(在日外国人や黒人・アジア人など)を見下すことで優越感から自尊心を満たすことができる。そんな人たちにとって反差別は自分を脅かすもの、攻撃するものと映る。それであたかも自分が攻撃されたかのような反発を示すし、本人の意識では「自分が被害者だ」となる。

不当に不利な状況を回避しようとすることを「有利」や「特権」と呼ぶのは誤っているし、マイナスをせめてゼロにしようとする行為を、たまたまプラスの側にいる人が「ずるい」と非難するのは卑怯だ。しかし非難している当人の意識では、自分の方が被害者なのだ。

逆に自分が被害者だと感じるなら、それはそうした差別者の側の論理の中にいるのではないかと念のため疑ってみた方がいいかもしれない。

しかしそうした差別者を「愚かだ」「卑怯だ」と非難しても、ますます「自分は攻撃されている」と感じていっそう溝は深くなる。(アメリカのオルトライトなどはこうして溝が深くなった結果の一様相だろうと思う。)

遠回りなようでも、彼らが自尊心の拠り所をきちんと見つけられない点へのケアがなければ差別者を減らすことが難しい。段階50〜75あたりまでは単に差別的な常識に従っていただけの中間者を転換させることで反差別が進んでいっても、段階75〜100へ上げて行くフェーズに入ると差別することで自己を保っている差別者が転換するのは抵抗力が大きいために、反差別の進行速度が急に低下してくるのかもしれない。

それは例えば経済的に恵まれないことや、仕事や家庭や地域で周囲からの尊敬が得られないことだったりする。しかしお金持ちでも差別主義者や国粋主義者になる人もいるから自尊心をケアするというのはとても難しい。

公言するレベルの差

反差別のプロセスが進む中で、発言や行為がどんどん狭められていく、表現の自由の侵害だといった反論が起こることがある。

しかしあたかも自由権が際限なく常に認められるかのように言うのは誤っている。自由権は国家権力に対する制約という文脈で登場するコンセプトであって、個人対個人(私人間)の関係の中では、自分の行為が他者の権利とバッティングすれば現実的に調整されるという原則があるだけで、これはとりたてて差別に限った話ではない。(一方で国家権力が表現を規制するという話、例えばヘイトスピーチの法規制に関する議論の中で「表現の自由」が云々されるのは当然で、単にここでは自由権を私人間にも無際限に適用するような見なし方は誤りだという話でしかない。)

現実的に誰をどのように苦しめたのか、どのようにそれは回避され得るのかが問題になる。そこを無視して、ただ思うだけでも、友人に話すだけでも全てが禁止されるべきだとすることも、また全てが禁止されるのは間違っているから反差別はおかしいと反論することも、あまり意味がない。

「思っていること」と「口に出すこと」はまるで違う。またSNSなどで公言することと、家族や友人に話すことの間にも大きな差がある。そうした公言レベルの差が連続的に存在する。公言レベルが上がれば他者にリーチする範囲が広がるために、他者の権利とバッティングする可能性が高まる。だから公言レベルを下げる必要がある。これが地続きであることを理由にあたかも差がないかのように錯覚して、全てが禁止かさもなければ全てが許されるかの二元論であるかのように語る人がいる(本人も本気でそう信じていたりする)。こうした人たちの存在は、現実的な解決、実際にどこで誰と誰の権利が衝突しているのかという話を阻む。

ポリティカルコレクトネスと抑圧

ポリティカルコレクトネス(PC)に対して「抑圧的だ」という反論がある。それも反差別の段階として捉えれば理解できる。

常識と制度は互いに強化し合うように働く。そのため一方を強制的に変更することでもう一方も変えていくという手段があり得る。PCは常識を強制的に置き換えることで制度を変えていくという手段として位置付けられる、という話をこのエントリの中ですでに触れた。

そして常識は(差別的、反差別的、差別と無関係なものいずれも)基本的に抑圧として機能する面がある。常識は人々に「そう考えるのが当然だ」「とにかくそれが普通だ」と信じさせ、あるいは「そう考えるのは変だ」「とにかくおかしい」と感じさせる。常識は思考の自由を抑圧するように機能する。ただ、その常識を内面化した人はそれが抑圧だと気付かない。

PCが常識を別の常識に置き換える手段であるなら、従来の常識を持った人、つまり新しい常識を内面化していない人からははっきりと抑圧に見えるのは当然だ。もし段階100に到達して新しい常識が完全に定着してしまえばもはやその常識が抑圧と感じられることがないから、これは途中段階で見られる現象ということになる。

途中段階でPCによって抑圧される苦しみを覚える人が出てしまう。だからPCをあまり強く振りかざすのは問題だ。もう少し緩やかに変化させるべきだ、というのは一見もっともらしいかもしれない。しかしそれはフェアを偽装したアンフェアでしかない。

「抑圧されない自由」が誰かの犠牲の上に成り立っている不公平を忘れることで成立する公平だ。踏み台が禁止されたら不便だという。しかしその踏み台は人なのだ。あたかも物や道具でしかないかのように錯覚することでしか成立しない言説だ。「みんなが不便になる」というその「みんな」は踏み台にされた人たちを勘定に入れない「みんな」でしかない。それを「不便になる」とあたかも自身が被害者であるかのように(本人も本気で)言う。

今まで踏み台で楽をしてきた人たちに配慮して、踏み台になっていた人たちはまだしばらく踏まれていて下さい、ショックがないように数世代かかるのであなた方が生きている間はたぶん踏み台のままだと思います、と言うのだろうか。

「とにかく踏むのをやめろ」と強制停止させるのがPCということになる。

ただし、文脈によらず特定の単語を一切禁止する(言葉狩り)とか、時代背景からくる差別的な表現が作品に導入される一切を禁止するとかいった、具体的に誰がどのように被害を受けるのかを無視した制約は誤っている。しかしこれを「ポリコレ棒」と呼んで批判することもまた誤っている。これは「常識を無条件に是認する態度」(これは差別のもとでもある)として批判されるものであって(「2種類の反差別」として後述する)、PCに限らず発生する問題だから、あたかもPCに起因するように言うのは単に誤っている。

それから「自尊心と差別」で書いたように、PCによる抑圧が苦痛になるのは、自尊心の拠り所がしっかりしていないのだとすれば、「抑圧を緩和する(その代わり被差別者に苦痛を強いる)」というのはやはり根本的な解決ではなく、別のケアが必要だということになる。

アファーマティブアクションと逆差別

常識を強制的に変えることで制度を変えようとするのがポリティカルコレクトネスなら、制度を強制的に変えることで常識を変えようとするのがアファーマティブアクションだ。これもPC同様、反差別プロセスの途中で活用される手段であって、段階100に近づけば霧消すべきものだ。

アファーマティブアクションに対して「逆差別だ」といった批判がある。例えば黒人や女性の採用率や管理職比率に数値目標を設定する。それだともし黒人や女性より優秀な白人・男性がいても採用・昇進しないことになる。それは不公平だ、逆差別だという。

確かにその局所的な範囲を見れば不公平だし逆差別だ。しかし「なぜ局所的に優秀な白人・男性の方が多いのか」というもう少し広い範囲を考えてみれば、アファーマティブアクションが不公平でも逆差別でもないということに気付く。教育機会であったり、「黒人が/女性がそうするのはおかしい」という常識であったり、自己肯定感を形成させづらい環境であったり、そもそもマイナスに置かれているという現実がある。かけっこで自分より少し前方からスタートする人を「不公平だ」と抗議するのはもっともなようだが、その人は最初から足に重りを付けられているのだから少し前からスタートしてようやく公平になる。

「マイナスに置かれていること」を「同じ基準位置(ゼロ点)にいる」と勘違いすると、アファーマティブアクションは逆差別だ、といった批判が発生する。先にマイナスにさせられている以上、後で強制的にプラスにしないとゼロにならないという話を、「後」だけを見て「プラスにしてもらっていいご身分だ」と言うのは不公平だ。

(ちなみに「なぜ局所的に優秀な白人・男性の方が多いのか」という問いに本気で「生得的に黒人・女性より優秀だから」と答える人たちもいる。)

「後でプラスにしてゼロにする」ことで、「黒人でも/女性でもなれる」という常識を作っていく。現実を強制的に変更することで常識を追従させる。

そうして「先にマイナスにさせられている」という現実が解消されていけば、それに合わせて徐々に「後にプラスする」分が小さくなって段階100に至れば、マイナスにもされないしプラスもされない状態になる。この段階で「プラス幅が大きすぎる」という批判はあり得るかもしれない。しかし途中段階は「強制的に現実を変更する」というアクションだから、「プラス幅が大きすぎる」ように見えるくらいプラスにしないと現実が変わらない。そのことを指して「逆差別だ」と批判するのは、一見すると妥当性があるようでも実際は差別的な現実を肯定する効果をもってしまう。

2種類の反差別と感動ポルノ

単に「反差別」と言っても、

- 差別の構成要件を満たしているから反対している

- 反差別の常識と一致しないから反対している

人の2種類がある。

後者の場合、教条主義的に全てを禁止しようとしたり、いわゆる「言葉狩り」に走ってしまったりする。「ダメだからダメだ」となってしまう。そうした人たちが反差別者の全てだと見なして、反差別が批判されることがある。前者であれば個別具体的なケースに対して、現実的に構成要件を満たさなくするにはここまでやらないとダメで、これ以上はやる必要がないという話ができる。

これはきっぱり二分されるものではなくてグラデーションになっている。(差別的でも反差別的でも)常識は「考えなくても済むようにさせる」という機能を持つから、定着すると前提にまで遡って考えさせるのを阻んでくる。どこまで常識を遡って考えられるかという程度が人によって違うということを意味しているに過ぎない。

感動ポルノは後者の「反差別の常識を疑わずに持ってしまうこと」で発生する余地がある。反差別の段階が進む途上で、例えば「障害者は可哀そうな人たちだ」といった不条理な常識が生まれることがある。これは初期段階で「障害者は不便を強いられてもしょうがない」という常識を打倒するために一時的に有益に働いていたとしても、段階が進んだ後もそのまま定着してしまうと今度は「お前たちは障害者なんだから可哀そうにしてろ!」といった新しい差別を生んでしまう。そうしたところに感動ポルノが発生する余地がある。

他にも「同性愛者も異性愛者と同じようにパートナーを愛している」といった通念は「同性愛者は違う気持ち悪い存在だ」といった常識をオーバーライドするために最初は役立ったかもしれない。しかし「同性愛者も同性のパートナー一人を愛するものだ」といった形で固定化すればかえって弊害が大きい。

もっと言えば、「黒人である」「障害者である」「同性愛者である」というカテゴリそのものが、そのカテゴリに基づいた差別に対抗するためにあえて受け入れられたものでしかない。白人と黒人の混血の人もいれば、視力が悪いのも障害者で、同性愛者と言っても好きになるタイプも違う。本当は単に「人である」としか言いようがない。段階100に近づけばもはやそうしたカテゴライズさえ相対的に差別的な常識になってくるはずだ。

初期段階で差別的な常識を置き換えるために導入された常識が、段階が進んでみるとかえって相対的に差別的な常識に成り果てているという現象はあちこちで見られる。

このとき、後者の常識に反するからという理由で抗議する人の場合は「私は反差別だ」と本人は思いながら差別に荷担してしまうことがある。感動ポルノはそうした実例のひとつとして位置付けられる。

笑いと差別

この前、石橋貴明が「保毛尾田保毛男」を演じてフジテレビの社長が謝罪した。「当事者(同性愛者)だけど笑えたからいい」「じゃあハゲやデブやブスで芸人をいじるのもダメか」「お笑いが何もできなくなる」といった擁護的な意見もあれこれ見られた。こうしたことも差別が解消されるプロセスの途上として考えればごく自然な光景だという気がする。

笑いにはたくさんの種類がある。ほっとしたときに漏れる笑い、照れ臭さやきまり悪さをごまかす笑い、余裕を誇示するための笑い、相手を馬鹿にする笑い、おかしくて噴き出す笑い、など挙げればきりがない。

ここではそれら全てが「安心感が生じる時に笑いが起こる」と考えることにする。(実証的にそうだというより、そう仮定すれば全体をシンプルに説明できそうだというアイデアでしかない。)ほっとした笑いはこれそのものだし、きまり悪さをごまかす照れ笑いは安心感→笑いを逆手にとって「笑ってるから自分は安心してる」と自分をだます。相手に余裕を見せる笑いは、「笑いを浮かべている=安心・余裕がある」という通念を利用して「自分の方がお前より上だ」とアピールする。相手を馬鹿にする笑いは、相手を下に見ることで「自分が優れている」という安心感が得られるために生じる。

お笑いはこの「安心」を人為的に発生させることで相手を笑わせる営為で、安心を導くためにはその前にわずかな不安をわざと発生させることが必要になる。ちょっとだけ「普通じゃないこと」を起こす。常識からのズレを与える。それがボケで、その後「それは普通じゃないよ」「おかしいよ」と安心の方向に落とし込むのがツッコミになる。そのためには最初に「普通」が与えられていないといけなくい。演者が説明しなくても観客に既に了解されている「普通」として常識がその役目を果たす。

(安心→)不安→安心という動きによって笑いを発生させるというのは、ちょうど音楽でいう「解決」にも似ている。不安定なドミナントがボケに、安定なトニックがツッコミで、ドミナント→トニックと解決させる和声進行と似ている。あるいはボケが励起光として基底状態から励起状態へ遷移させて、そこから再び基底状態へと戻る際に笑い=蛍光が発せられるという意味では蛍光現象とも似ているのかもしれない。

このズレはあまりに大きすぎると「ズレている」と観客に認識してもらえない。宴会の一発芸で「てんどんまん」のモノマネをして「てんてんどんどん てんどんどん」と急にやったとして、「てんどんまん」をみんなが知っていれば「一発芸でモノマネするのは普通でも、よりによってそのセレクトは普通じゃないだろ」というズレに対するツッコミが生じて笑ってくれるかもしれない。しかし誰も「てんどんまん」を知らなければみんな困惑するだけだ。ただのヤバいやつだと認識されて終わってしまう。何からズレているのかが相手に認識されなければそれはズレとして機能せず、安心へ向かわずに不安が不安のまま漂うことになる。

かといってあまりにズレが小さすぎるとそれは不安→安心の落差がほとんど発生しないため笑いが生じない。宴会の一発芸で上手くも下手でもない流行歌を歌えば、それは普通であってズレがほとんどないので笑いは発生しない。ただ安心のまま推移する。

ズレは大きい方がいい、だけど大きすぎるとズレの範疇を超えてしまう。このジレンマの中でギリギリのバランスを突いていくのがお笑いということになる。

ズレの大きさが上の図で言う縦軸に関するバランスなら、横軸=時間軸のバランスも必要でこれが「間」ということになる。ツッコミを入れるタイミングとは、不安をどれだけ持続させるかという意思決定となる。不安が持続するほど安心感への期待が高まるためツッコミで解決が与えられた際の笑いが大きく生じる。一方で不安の持続が長すぎると「慣れ」によってそれはズレが無化されて安心に転化してしまう。ツッコミが遅過ぎれば笑いは生じない。こうして「間」のバランスを正確に取る必要が出てくる。しかもこの間はズレの大きさの程度にも依拠する。

縦軸方向=ズレの大きさと横軸方向=間の長さを正確にコントロールして、最大の笑いを得る営為がお笑いとなる。

演者がツッコミ=解決の役をせず、観客にアウトソースされることも多い。ふかわりょうやヒロシのようなピン芸人がちょうどそうかもしれない。この場合はあまり大きなズレを用意するのは難しい。観客側が「普通からズレている」と認識できるレベルでないとただ不安にさせて終わってしまう。それでこの場合は「あるあるネタ」のようなものがちょうど良くなってくる。(ただ観客との間で「そういうネタだ」という了解が形成されてくれば、そこが新しい「普通」として機能するので突然「あるあるじゃないネタ」を放り込んで外すことが笑いとして機能したりもする。)

その意味でツッコミ役の必要性というのは、大きなズレをボケが生じさせても、そこを観客に委ねずに強制的に解決することができるため大きな笑いを発生させやすいという点にあるのかもしれない。

このピン芸人と漫才コンビの関係は隠喩と直喩の関係にも似ている。隠喩で「職場の花」と言えば、花が女性を意味するという通念が存在するために比喩として機能する。(この通念が既にほとんど差別的なのだけれど。)しかし「職場のてんどんまんだ」といきなり言われるとまるで意味がわからず比喩として機能しない。直喩で「てんどんまんのような女性だ」と「のような」で結合させれば「何かわからないけどとにかくてんどんまんっぽいんだな」と伝えられて比喩が成立する。「のような」を使わない隠喩の方がラディカルなようで、実はズレの大きさに制約があるという意味でピン芸人的で、直喩=明示的なツッコミが入る方が実は大きなズレを使うことができるという意味で漫才コンビ的だ。

ここまで差別の話から遠ざかってお笑いの性質の話をひたすらしてきたのは、お笑いがズレを発生させる行為であって、そのズレの基盤は「観客がおよそ共有している(と思われる)こと」になる、という点を確認しておきたかったからだ。

「観客がおよそ共有していること」として最も手っ取り早い(お笑い芸人自らが用意しなくても世の中にあらかじめ用意されてある)のが、常識ということになる。その常識に「ある属性に対する不条理な」タイプのものを利用すると、最初に書いた差別の構成要件を満たすことになる。

差別解消のプロセスが進んで差別の常識より反差別の常識の方が相対的に優位になってくると、芸人側が旧来通り差別の常識を利用しても、それを既に常識として採用している観客が少なくなっているためにズレとして機能しない。それでウケないどころか差別であると指弾されることになる。

「保毛尾田」で言えば2、30年前に主流だった常識がすでに別の常識に置き換わっていたから否定された。ただ、まだ段階100ではないから擁護論も出てきた。日本のバラエティ番組の中で、身障者蔑視が全く許容されないのは段階75以上程度だから、保毛尾田に賛否が見られたのは段階50〜75程度だったためで、ハゲやデブやブスをまだ世間が許容しているのは段階25程度だからだと考えられる。あるいはメガネをかけていることだけで「うわっメガネかけててあいつキモい」とはほとんどならないことを考えるとそれは段階100に限りなく近い光景かもしれない。

そうした段階の程度差として見ると、「バラエティでハゲやデブいじりを世間が許してるのに保毛尾田がNGなのはおかしい」という擁護の仕方は転倒している。それが擁護として機能すると考えるのは、段階を逆方向に進める=差別的な常識が有利な状況へと後退させることを私は望んでいる、という意味になってしまい、「私は差別主義者だ」という宣言そのものでしかないということに、本人は気付いていないのかもしれない。

このエントリーでここまで、

- 常識と現状がお互いに強化し合う

- 公言にはレベルがある

- 当事者が差別的な常識を是認することがある

- 反差別には2種類がある

- 常識を強制的に変える手段としてポリティカルコレクトネスがある

といった話をしてきたが、保毛尾田の場合でも同様のことが言える。

保毛尾田は「ホモはなよなよしている」あるいは「なよなよした男性はホモ疑惑を持たれる」といった「常識」を一部で利用したキャラだが、公言レベルが最大に近い全国区のテレビでネームバリューのある人がやれば、それは常識として強化される方向に働く(事実かつてそのように機能した)。学校や職場で少しでもなよなよした男性が「お前ホモだろ」「保毛尾田みたい」とからかわれたりする。今なら長身で痩身で額の広い人が「アンガールズ田中みたいでキモい」とからかわれたりするかもしれない。「イジっていい対象だ」「笑ってもいいことになっている」という常識が強化される。

また当事者/同性愛者と言っても(異性愛者と同様に)千差万別であって、差別的な常識に(望んで/進んでかどうかはともかく)適合している人もいる。同性愛者だとしても、従来の常識の範疇での「男性」でいて苦痛ではなく、周囲からも同性愛者として認識されていない人にとっては、安心して保毛尾田を見て笑えるかもしれない。あるいははっきり「オカマ」といった役割に収まっていると自身も周囲も認識していればもはや「お前ホモだろ」「保毛尾田みたい」といったからかいは機能しないから、そうした人たちも(共感者でなければ)当事者からは免れて笑えるかもしれない。

保毛尾田の笑いも、「ホモ」の常識だけに依拠しているわけではなく、話し方や間の取り方や動作も笑いに寄与している複合的なものである以上は、「ホモ」の常識に依拠した部分に引っかかりを覚えないタイプの当事者であれば、笑えるのは当然だ。しかし「私はプロテクターをたまたまつけているので殴られても痛くないんですよ」「それは良かったですね。でも私は痛いんですよ。殴らないで下さい」というだけの話だ。

「俺は仕事が好きだから、好きでサービス残業してるんだ」という人がいると上司が「あいつは頑張ってるじゃないか」とサービス残業が当たり前になって同僚までが苦しめられる、みたいな話と、「私は当事者だけど笑えたよ」と言う人を盾に「ほら見ろ大丈夫じゃねえか」と非当事者たちが言うのは似たような構図かもしれない。

その一方で常識の求める「男らしさ」を振る舞うのが苦痛だという人にとっては保毛尾田の登場によって「自分もからかいの対象になるかもしれない」「もし同性愛者だとバレたら安心して過ごせない」という恐怖を覚えたことも容易に想像できる。

ヤフコメなんかで「フジテレビに抗議する方がおかしい」という意見が大勢を占めているのを見る。「これぐらいのことで」という感覚の方が世間としてはまだ大勢なのだろうと思う。仮に「視力が悪いやつは変」という不条理な常識があって、メディアも「目が悪い疑惑のキャラ」のコントを流して大人気でみんなが笑っている、という奇妙な世界を想像してみればいい。そして周りもみんな視力がいい中で、自分だけが視力が悪くて、いつバレるか恐怖しながらごまかし続ける日常なんかを想像してみれば良い。「なんでたまたま目が悪いだけで、自分だけビクビクしながら生きなきゃいけないんだ」と憤るのは当然だし、「とにかく全国放送するのはやめてくれ」と言いたくなるのも当然だろう。保毛尾田は現実にそういう形で機能していた。それが2,30年を経て復活するというのは悪夢だろうとは思う。

それを擁護したくなる気持ちの中には、「昔それで笑っていた自分」を否定したくないという自己防衛反応もあるのかもしれない。

それから反差別の常識を教条主義的に是認する人は保毛尾田をとにかく禁止しろと言うだろうし、そこに「全部反対はやりすぎだ」という擁護が生じてくる。それはその通りで、実害が生じない公言レベルまで下げればいいだけの話だ。「みなさんのおかげでした」DVDに収録されているといった程度まで公言レベルを下げていれば済んだかもしれない。(極端に言えば友人に言うだけのレベルや本人が頭の中で思うだけのレベルまで禁止するのは現実的ではないし、その制約は全体にとっての幸福からかけ離れていく。)ただ一方で、途中段階において強制的に常識を変更させるという意味で一律禁止するという選択もあり得るとは思う。

ちなみに保毛尾田は「ホモだ」と言われると「ホモでなくて、あくまで噂なの」と返すのがお決まりのパターンになっている。それで「ホモだと断言してるわけじゃないのに同性愛差別だと言うのはおかしい」と擁護する意見も見られた。むしろ「同性愛者であろうとなかろうと、なよなよしている人は周りから『ホモだ』と言われてもいい」という通念を生産するというのは、同性愛者のみならず「男らしさ」から外れた男性までも苦しめる点でいっそう不条理な常識の形成範囲が広い。かえって差別の実害の範囲を広げている要素を、「だから差別ではない」という擁護に使えると考えるのはあべこべだ。

なよなよした男性に「お前ホモかよ」、仲がいい同性に「お前らもう結婚しちゃえば?」、体臭がきつい人に「○○人かよ」と言って周囲が笑う「お約束」が形成され、苦痛を受ける人の犠牲によって笑いが得られることより、そうした「笑い」がなくなる代わりに誰かを犠牲にせずにすむことの方が全体としては楽だしイーブンだろうと思う。これは最初に書いた「たまたまそうであること」への根本的な態度そのものだ。

「お笑いが何もできなくなる」「バラエティがつまらなくなる」と言う人もいるけれど、それはお笑いという創造行為をあまりに過小評価し過ぎている。誰かを犠牲にしない種類の常識はいくらでもあるし、常識からのズレを使わなくともその場で観客との間に「普通」を構築することでズレを生み出すこともできる(「天丼」などはこれに相当する)。差別とは無関係なお笑いの具体例だっていくらでもある。

罵倒と差別

お笑いとよく似た話で、罵倒もそこで使われる常識が「ある属性に対する不条理な常識」であれば差別の構成要件を満たすことになる。罵倒語は、それが「罵倒として機能するはずだ」と本人が信じる時に発せられる。相手や周囲もそれを罵倒として認識してくれるはずだと信じている。いきなり「このメガネ!」とか「うどん好き!」と相手に言っても、相手も周囲もそれが侮蔑になり得るという共通認識(常識)が存在しなければ、(えっそうだけど何?)となって終わってしまう。

この共通認識として常識が利用されることもあり、特に「罵倒として機能する」種類の常識は、差別的な常識であることが多いために、罵倒と差別は親和性が高くなる。

ときどき「ブスと言われて怒るのは自分も『ブスより美人の方がいい』という価値観を持っている証拠だからお前も差別主義者だ、もし反差別の価値観なら何とも思わないはずだ」といった言説がある。(この前ツイッターで見かけた。)何かもっともらしいようにも見えるが、まるで誤っている。

罵倒者の側が「ブスが罵倒語になる」という「常識」を信じたことが発端の事象を、あたかもそこがなかったかのように罵倒された側から発しているように発生地点をすり替えるのは単に正しくない。罵倒された側が怒っているのは、「私をブス扱いしたこと」に対してではなく、まずは「あなたがこの私を罵倒したこと」ないし「あなたが差別的な常識を肯定したこと」に対してでしかない。

差別にまつわる過去のエントリ

このエントリの「段階50」でマサキチトセ氏の論文について触れた。そのもう少し詳細な感想。

自己崩壊を夢見る同性婚 - マサキチトセ「排除と忘却に支えられたグロテスクな世間体政治としての米国主流 「LGBT」運動と同性婚推進運動の欺瞞」 - やしお

差別者が「自分は差別的な人間ではない」と思うことについて。

差別のライブ会場 - やしお

ゲイのアウティングについて。

他人に秘密を背負わせざるを得なかったこと - やしお

障害者を扱っていてかつ感動的な物語になっていることが必ずしも感動ポルノになるわけではないということについて。

「感動ポルノ」と『聲の形』、「俗情との結託」と『君の名は。』 - やしお